❖お知らせ

11月も終わりに近づき、急に冬のような寒さがやってきましたが

皆様いかがお過ごしでしょうか。

ご報告がだいぶ遅くなってしまいましたが、いつもお世話になっております

花想容のお客様と共に11月8日、埼玉県八潮市にあります

蛙印染色工芸さんにお邪魔して、藍染めの過程を見せて頂きました。

まずは、型染めの職人さんのお仕事を拝見させていただきました。

長さおよそ三間半の樅の一枚板に生地を張り、40センチくらいの大きさの型紙を置いて

色のついた糊をムラにならないよう均一に置いていきます。

簡単そうに見えますが、均一に糊を置いていくのは難しくかなり根気のいる作業です。

続いては、藍染めの様子を拝見させて頂きました。

工房をご案内してくださいました大澤さんがお持ちになっているのが、すくも藍です。

徳島県で焼かれた甕の中にすくも藍と灰汁と熱湯を入れて藍がアルカリになるように攪拌していきます。

藍がアルカリになったところで、石灰と日本酒を入れて発酵させます。発酵させると液の表面に泡のような

藍の華ができます。一日数回空気に触れるように液を攪拌しながら、石灰、灰汁、ふすまを煮込んだものなどを入れて

藍染に使用できる液体を作っていくそうです。

藍の状態をにおいや、藍の華の具合や、実際に味わって確認し、状態のよい元気な藍で染めていくそうです。

人間と同じく、ちょっと疲れた藍は染めのお仕事はお休みし、栄養をとり休息するそうです。

実際に染めてみると染め上がりの反物は緑色ですが、空気に触れるにつれてだんだんと青色にかわっていきます。

この染めを何度も何度も繰り返し深い藍の色のお着物が出来上がります。

最後に実際に藍で染められたお着物を拝見させて頂きました。

1点、1点藍の色が違いうっとりする時間でした。

右の写真は夏のお着物。暑い夏の時期に藍のお着物で颯爽と街を歩いてみたいですね。。。

灰汁発酵建て藍染めには防虫、消臭、殺菌効果があり、また年数が経つにつれて藍の色が変化し、

落ち着いた深い色になっていくそうです。

近年では、インディゴを使用して手間もコストもかからず濃い藍色を染めることができますが

灰汁発酵建ての藍染めは化学薬品を一切使わず、自然からとれる原料を使用しているので

自然にも人間にも優しいそうです。

職人さん方の妥協しない、手を抜かない姿勢、そこから生み出された作品の美しさに魅了されました。

私もいつか藍染めのお着物が着られたらいいな・・・

ご報告が遅くなりましたが、10月14日(土)、15日(日)上野桜木の市田邸におきまして

書・衣・茶~市田邸で楽しむ和日和、無事に終了致しました。

二日間とも雨が降り急に気温が下がる中、たくさんの皆様にお越し頂きまして

本当に有難うございました。

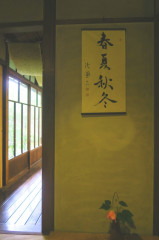

書道、着物で日本の素晴らしい四季・春夏秋冬を表現してみました。

市田邸の玄関は春のイメージ。刺繍の付け下げと柔らかい書でお出迎え。

廊下は夏のイメージ。こもれび小紋と書の小作品。

秋の間では錦秋を愛でるお茶会が開かれました。

冬の間。会津八十の藍いろの甕・・・という詩に合わせて藍色の小紋と紋紙のライトの柔らかい光が

蔵座敷を彩りました。

今回、初めて芸工展への参加、そして書道、お茶の先生とご一緒させて頂きました。

残念ながらお茶会の様子をお写真におさめられなかったのですが、

山田先生、滝沢先生をはじめ、市田邸お茶部の皆様には大変お世話になりました。

これからも着物だけではなく、皆様に和文化に触れて頂けるようなイベントができればと思っております。

10月4日(水)~10日(火)、伊勢丹新宿店本館7階呉服売り場に

加花さんと花想容さんが出店されており、私も少しばかりお手伝いさせて頂きました。

7日(土)には閉店後、ナイトパーティーが行われました。

名知玲美さんによるジャズライブ

細川芙美さんのおいしいお料理

木越まりさんの着物デザインについてのトークショーなど、盛りだくさんのパーティーなのでしたが

私も僭越ながら着物のコーディネートのお話をさせて頂きました。

こちらは待ちに待った乾杯の様子

そして花想容のお客様とパシャリ

皆様、思い思いのコーディーネートでパーティーに参加してくださいました。

これからハロウィン、少し気が早いですがクリスマスや忘年会と

お出かけする機会が増える季節になると思いますので

是非お着物でお出かけしてみてくださいね・・・

10月に入りめっきり秋らしい陽気になりましたね。

市田邸でのイベントが今週末に迫ってまいりました。

14日(土)、15日(日)着付けのワークショップは予約が定員に達しましたので

受付終了とさせて頂きました。

書道のワークショップはまだ少し余裕がありますので

ご興味ある方はお早めにお申し込みくださいませ。

今週末少しお天気が心配ですが、たくさんの皆さまにお越しいただけると嬉しいです。。。

先日お知らせしました、芸工展参加企画

書・衣・茶~市田邸で楽しむ和日和、ワークショップの詳細が決まりましたので

ご案内です。

10月14日(土)13:00~15:00 10月15日(日)16:00~18:00

着付け&お茶会体験ワークショップ(定員5名、参加費4500円)

正絹着物一式レンタル付

持ち物:足袋、肌着(足袋、肌着をお持ちでない方はお申込みの際にお申し出ください。)

実際にお着物を着て名古屋帯でお太鼓結びをして頂き、その後お茶席に入り14日は滝沢先生、15日は山田先生のご指導のもと

お茶の世界を楽しんで頂ければと思います。

実際にお着物を一人で着たことのない方も1時間くらいでお着物が着られますし、お茶席は初めてで作法がわからないという方にも

先生が一つ一つ丁寧に教えてくださいますので安心してご参加ください。

正絹の着物の着心地の良さ、洋服では味わうことのない着物での立ち居振る舞いなどを

体験して頂き、一服のお茶にこめられる思いを感じて頂ければと思います。

堅苦しいと思われがちな着物やお茶の世界ですが、この機会に気軽に体験して頂ければと思います。

16:00~18:00

書&お茶会体験ワークショップ(定員12名、参加費2500円)

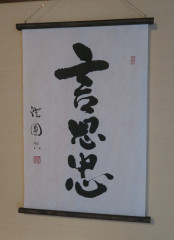

お好きな墨と筆を選んで頂き、澄園先生のご指導のもと

葉書サイズの紙に、ご自身の好きな言葉や句などを書いて作品をお作り頂きます。

写真は澄園先生の作品です。

ウサギの毛を使った筆や竹の筆、筆にも色々な種類があります。

墨の濃淡や書体によって全く違う表情をみせる書の世界。

パソコンで何でもできてしまう時代において、手書きをする機会でさえ少なくなってきていると思います。

筆を持つのは学生時代の書初め以来という方も多いと思いますが、学生時代の書道の時間とはまた違った

書道の世界を味わって頂ければと思います。

ワークショップは、各回とも事前申し込みを受け付けます。

お申込み、お問い合わせは、お問合せ画面よりまずはメールをお送りくださいませ。

皆様のご参加お待ちしております。